1914

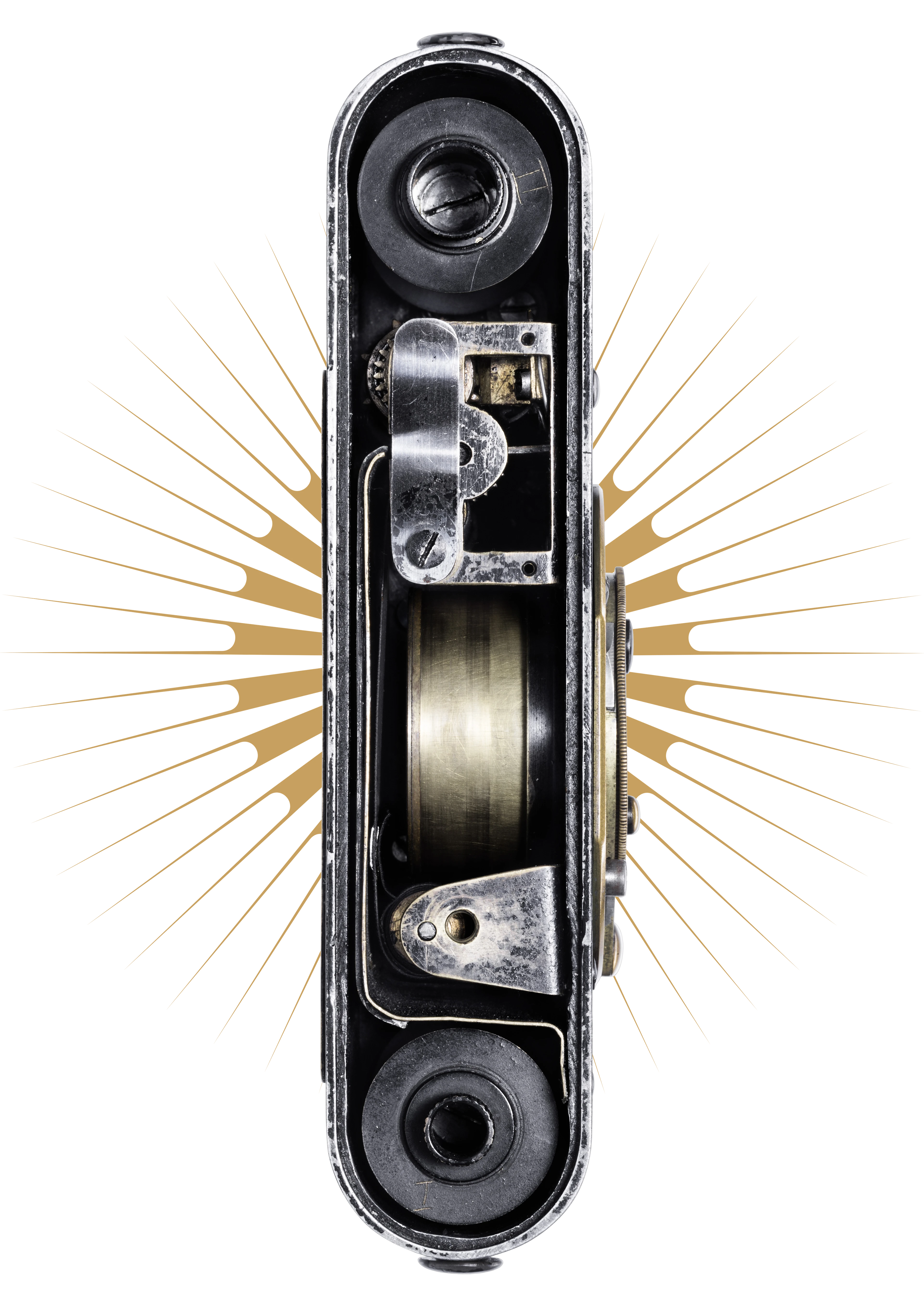

Ur-Leica

攝影走進現實

第一台實用35mm底片相機的誕生,為當時純靜態、擺拍為主的攝影世界帶來了前所未有的變革:真實的瞬間。自此,每一台徠卡相機都代表著一段通往其時代當下的旅程。

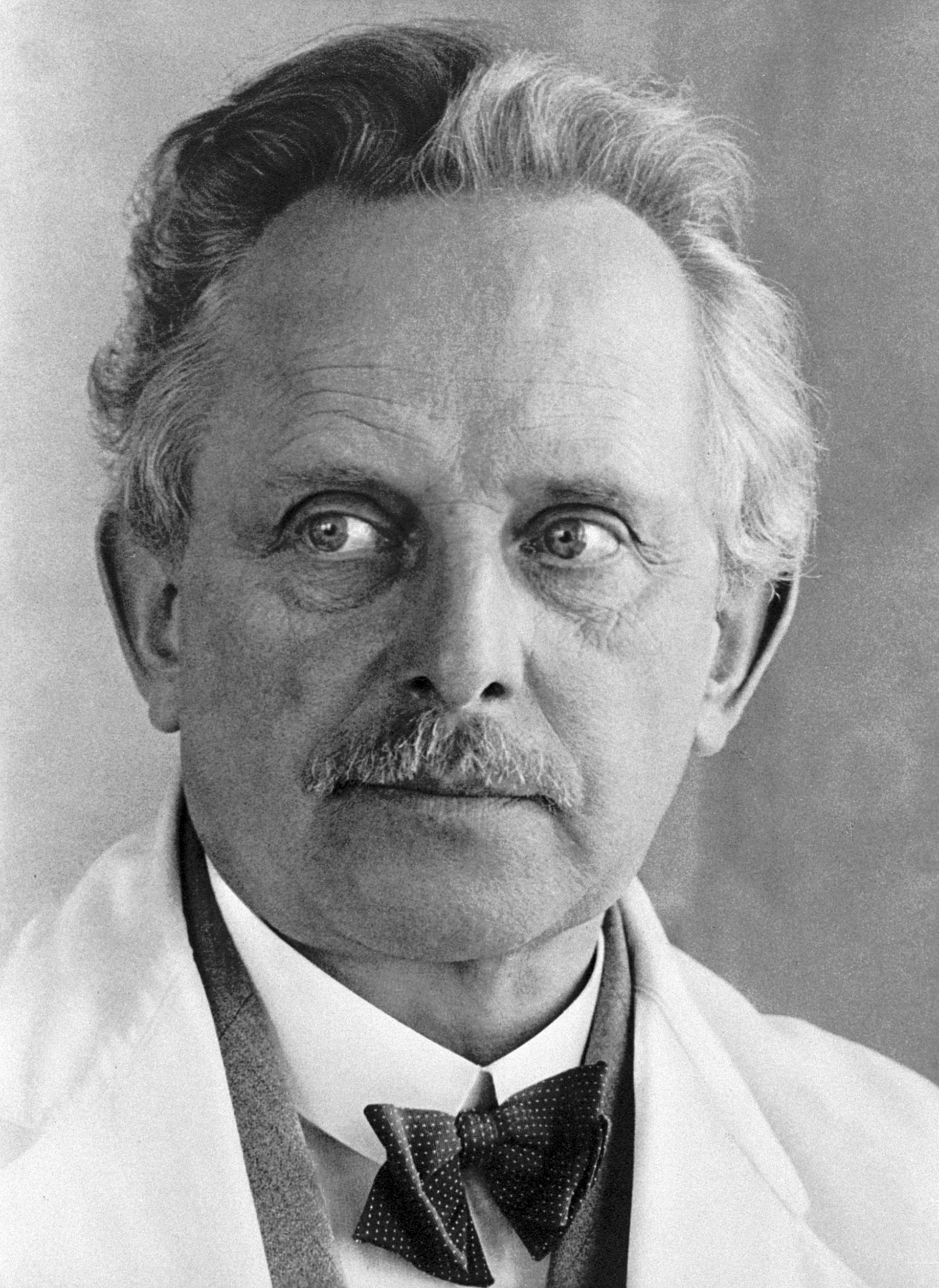

奧斯卡·巴納克(Oskar Barnack)

奧斯卡·巴納克,讓一切動起來

1911年,巴納克作為一位精密機械師,懷揣著發明熱情,加入了Leitz公司。他業餘時間熱愛攝影,卻因患有哮喘而早已厭倦了沉重的相機和乾版攝影只能拍攝靜態圖像的局限。隨後,他轉向電影和測量技術研發,專注於電影底片的研究。正是在這一過程中,他靈光乍現,萌生了一個顛覆攝影世界的想法:他把原本為電影設計的35mm垂直底片轉換成橫向格式。24×36 mm的35mm底片格式就此誕生,這也造就了原型徠卡相機的問世,標誌著即興移動攝影時代的開啟。

底片的另一大優勢起到了關鍵作用:底片簡單易用,曝光均勻,這意味著即便沒有專業的攝影知識也能輕鬆駕馭這台創新相機。因此,最重要的一次原型測試也能在巴納克缺席的情況下,在遠離韋茨拉爾的地方完成。

若這台相機能在彼岸綻放光芒……

恩斯特·萊茲二世(Ernst Leitz II)攜帶其中一台原型機,踏上了前往紐約的商務旅行。這對整個專案來說堪稱一場冒險,因為他正是日後要決定徠卡(Leitz相機的簡稱)命運的那個人。諷刺的是,萊茲本人並不是一位攝影師。在韋茨拉爾,無人預料到:在這段航行中,一本引人入勝的相簿已悄然誕生,從各地風情到多元題材,直至我們如今所熟知的街頭攝影,盡收其中。此次與這台小巧可靠相機的親密而強烈的體驗,這段難忘的旅程,很可能正是他日後做出關鍵決策的情感源泉。

1914年的美國——令人大開眼界的攝影之旅

「我決定了,就冒這場險。」– 恩斯特·萊茲二世,1924年

旅程繼續