ライカQ

一瞬に宿る魂

「ライカQ」は、フルサイズセンサーと固定式の「ライカ ズミルックス f1.7/28 ASPH.」をひとつのコンパクトなボディに融合しています。高速オートフォーカスと直感的な操作性によって、より自由で、より深く、その瞬間をとらえる視点が開かれます。オーセンティックで、ダイレクト、そしてタイムレス──それがライカらしさです。

視点の転換

あらゆるものが瞬時に撮影され、たちまち世界を巡るいまの時代。あらゆる対象が写真のモチーフになり得る状況のなかで、2015年の2つのシリーズは「コントロール」と「視線の向き」について問いかけます。焦点を当てられる側、あるいは他者を観察する側が、もしカメラを反転させたら何が起きるのでしょうか?そして、撮影者自身が被写体となり、その瞬間そのものが反転するとしたら?

レニー・クラヴィッツ:『フラッシュ』

多才なロックスターであるレニー・クラヴィッツは、作品シリーズ『フラッシュ』において、自分を追いかける人々を逆に写し取っています。本来は追跡の象徴である彼らのまばゆいフラッシュが、今度は“追われる側”の表現手法へと変わります。それは、名声やプライバシー、そして慎みというテーマに対する、詩的なコメントなのです。

フィル・ペンマン:『パパラッチ』

ペンマンは『パパラッチ』で、カメラの向こう側にあるもう一つの世界を見つめています。彼の写真に登場するのは、自身と同じ写真家たち。影の中で、粘り強く、何かを探し求め、日々のルーティンと“狩り”の本能に突き動かされている姿です。それは、写真をめぐるビジネスを、人間的な側面から捉えた唯一無二の記録となっています。

ライカSL

全体を見渡す新たな視線

「ライカSL」は、デジタルのリアルタイムプレビューを徹底的に追求した、初のプロフェッショナル向けフルサイズミラーレスカメラです。さらにLマウントを採用することで、現代的なビジュアル表現、創造的な自由度、そしてブランドを越えた互換性を可能にするシステムの出発点にもなりました。

誰も知らないスケートボーダー

フレッド・モルターニュは、「ライカSL」を通して、彼とこのカメラにしか撮れないスケートボーダーの姿を写し出します。「フレンチ・フレッド」として知られる彼の写真は、スピード感と静けさ、ストリートの粗さと洗練されたスタイルのあいだを巧みに行き来し、都市という存在そのものをアートへと高めています。

スクリーンの向こう側

2010年代半ばになると、スマートフォンは社会に不可欠な存在となり、私たちの“ものの見え方”を着実に変えていきます。常にオンラインで、いつでも連絡が取れる状態。ディスプレイは、生活と現実のあいだに割り込み、出会いの時間を中断させ、出来事やメッセージ、意見を即座に共有し、距離感をよりデジタルなものへと変えていきます。その一方で、注意を引きつけることはますます困難になり、いわゆる「いいね」が新たな価値基準となっていきます。

すべてはセルフポートレートのために

いつでも手元にあるスマートフォンによって、写真は突如として自己表現の常用ツールとなりました。セルフィーは従来のポートレートに取って代わり、コントロールと現実、演出が溶け合っていきます。自分の姿は“新しい自分”となり、磨かれ、フィルターがかけられ、際限なく複製されます。かつては個人的な記憶の表現だった写真が、いまや自分という“イメージ”そのものの一部になっているのです。

分断された現実

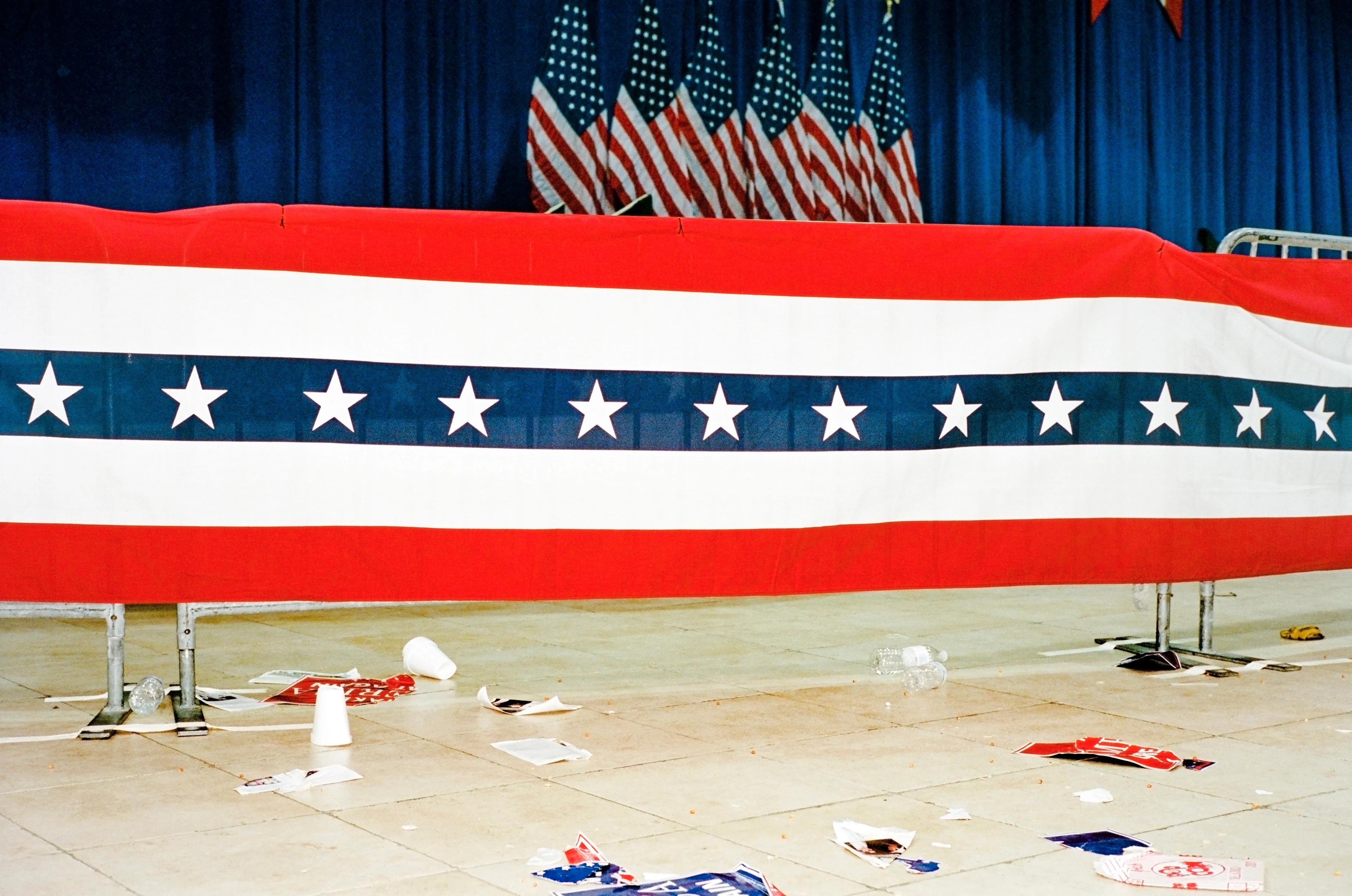

2016年は大きな転換点となりました。欧州ではブレグジット、米国ではドナルド・トランプが当選し、政治と社会の間に大きな溝が生じます。これまでの議論は「どちらかを選ぶ」決戦へと変わり、賛成か反対か、中か外かという二項対立が社会を覆います。ニュースはフェイクニュースと呼ばれるようになり、写真は即座に評価・分類されるシグナルの旗へと変わっていきます。ブレグジットへの抗議デモと、トランプ集会での歓声の狭間で、写真は、現実が分裂する時代の境界線上にあります。

小さな癒しの瞬間

マット・スチュアートは、緊張に満ちた時代のただ中で、混沌にひと息つかせるような偶然のシーンを見つけ出します。思いがけない出会い、見知らぬ者同士の静かな呼応、偶然が生むユーモア。それらは現実への小さな逃避であり、確かに存在していながら、ほとんど気づかれることのない瞬間です。そうした場面は、人間らしさや軽やかさ、そしてストリートフォトグラフィーが、どれほど騒音に満ちた時代でも生き続けていることを示しています。控えめで、儚く、ときに心を癒やす力をもつ手段として。

ストリートフォトグラフィーの素晴らしいところは、最高の場面が決して想像できないことだ。– マット・スチュアート